代表の稲田礼子です。

突然ですが、みなさまは「産業医の仕事」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?今回は産業医コラムの第一回ということで、産業医について簡単にご説明できればと思います。

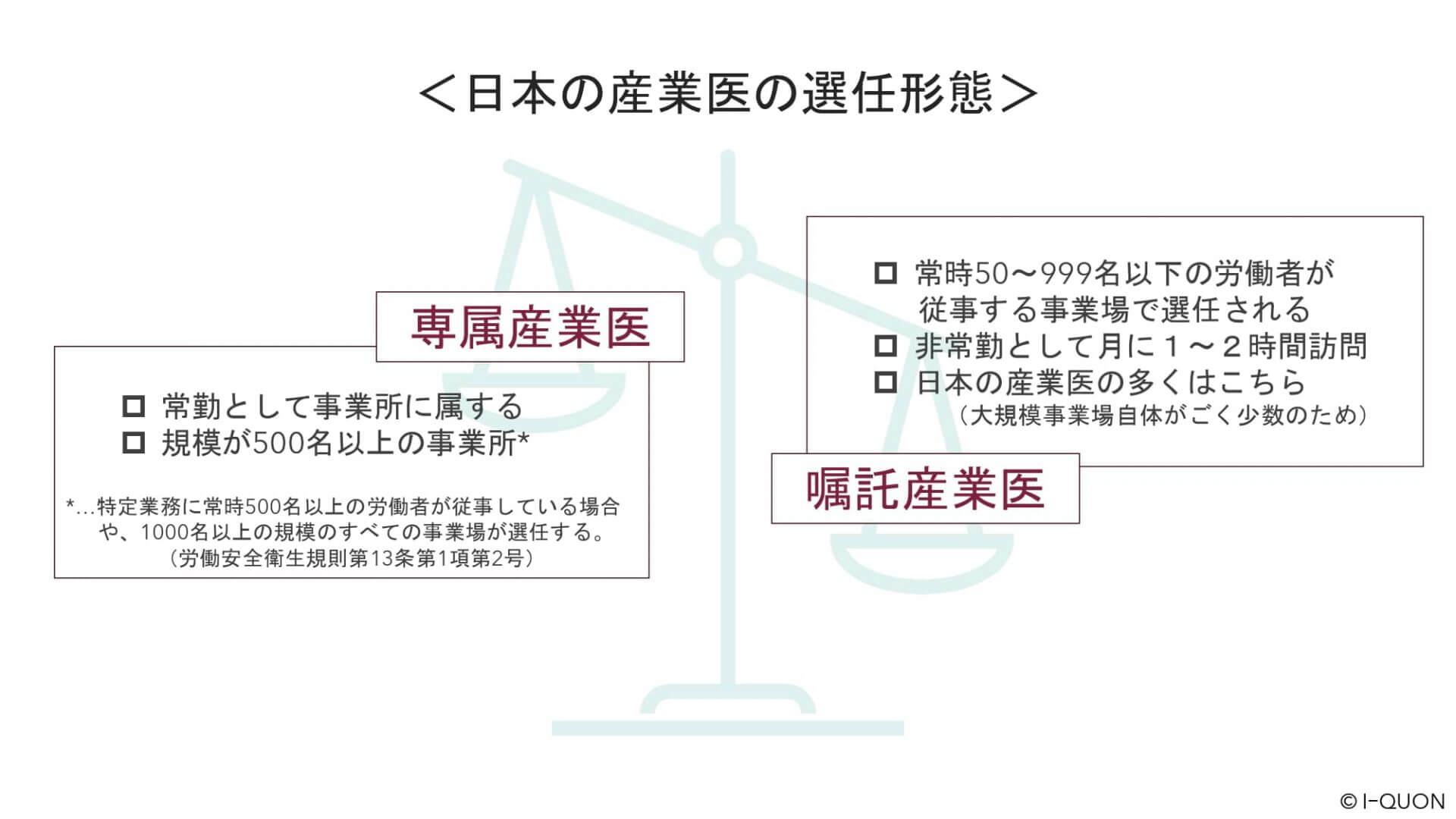

産業医の働き方 〜 専属と嘱託 〜

産業医の働き方(=選任形態)としては、常に特定の事業所で勤務を行う『専属産業医』と、定期的に事業所に訪問する『嘱託産業医』の2種類があります。

厚労省の資料(「現行の産業医制度の概要等」)によると、産業医の選任義務のある事業所のうち、専属産業医が必要となる大規模事業所(従業員1000名以上)は全体のおおよそ1%です。500人以上の規模で有害業務を行う事業所も専属産業医が必要ですが、その数を考慮したとしても、日本の産業医のほとんどは後者の嘱託産業医と言えるでしょう。普段は様々な専門科の開業医や勤務医として働いている先生方が、非常勤で産業医業務も担っている形ですね。(そのため、産業医を選任する際には、その医師が何を専門としているのか確認すると良いかもしれません。)

嘱託の場合は事業所ごとにいくらか出務時間の差はありますが、専属と嘱託のどちらの働き方をしていても、産業医の行うべき職務は労働安全衛生規則14条第1項によって規定されています。

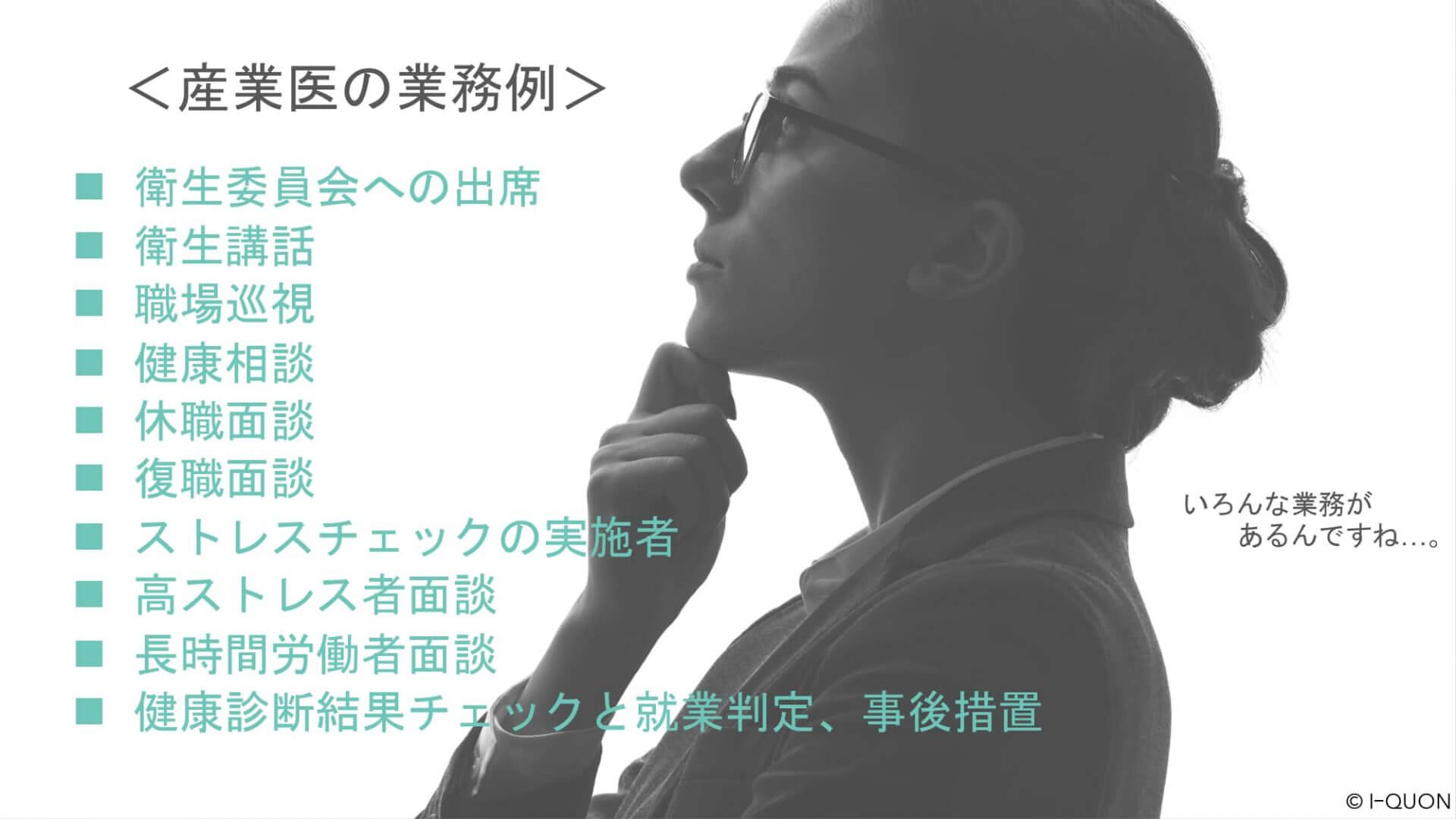

産業医の業務

基本的には、作業環境管理、作業管理、健康管理の3管理に加え、総括管理、労働衛生教育を行うことなのですが、言葉だけだとイメージしにくいですね。具体的に例を挙げますと、次のように多岐にわたります。

このように様々な業務がある産業医ですが、その基本として労働者が健康に働けるように専門的医学的立場から助言し、必要があれば事業所に勧告するといった大切な役目があります。

産業医は、“働き方”を処方する。

医師は病気を治すために問診を行い、検査し、症状に応じた治療薬の処方を出します。一方で、産業医は主に薬の処方という形ではなく、働く人の健康を守るために従業員本人と面談を行い、職場を巡視し、「働き方に対する処方」を出します。(本コラムのタイトルはここにつながっています。)

一般的に、がん治療をする場合には、抗がん剤や放射線、手術など様々なアプローチがありますよね。私は産業医による働き方への処方も同じで、あらゆる角度からアプローチする必要があると考えています。

例えば、長時間の時間外労働の問題を考えてみましょう。長時間労働は脳心臓疾患やメンタル不調の危険性を高めるため、就業する際の条件や環境を整える必要があります。産業医は健康上の問題がないか面談を行い、場合によっては時間外労働を禁止するなどの就業上の提言を行うことで、それらの問題を未然に防ぐよう努めます。しかし、単に労働時間を減らすにしても労働力不足の時代ですから、事業所によってはその分の人手を現場で増やしてカバーすることに難しさもあるかと思います。

従業員本人および事業所全体の業務効率を上げるため、産業医としても、現場での最適な“働き方の処方”を常に考える必要があります。そこで、作業環境の管理や作業手順書の作成や無理な納期の見直しなどを進めたり、コミュニケーションを円滑にしたり、効果的な睡眠の取り方など生活習慣の指導をすることも重要な選択肢になっていきます。時にはそれと並行し、「残業している」=「よく働き会社に貢献している」という事業所の評価の仕方や社風そのものを「就業時間に効率よく働く人」=「できる人」といった正しいイメージに変換することも必要かもしれません。

I-QUONの産業医は、一つの処方を常に選択するような「木を見て森を見ず」にならないよう事業所全体を俯瞰し、より良い働き方への処方をきるプロ集団として業務に取り組んでいます。産業医としての普段の活動やそういった姿勢を、こちらのブログでも発信していければと考えています。

参考リンク

→産業医を含む労働衛生関連の情報が広くまとめられています。

→産業医の活用法がPDF形式でわかりやすくまとめられています。