代表の稲田礼子です。

本コラムは、私が日頃の産業医活動の中で行なっている講話から、一部をご紹介するものです。健康経営※に取り組む皆様のお役に立ちますと幸いです。

今回は呼吸器感染症と湿度の関係についてです

冬は風邪症候群やインフルエンザ等の呼吸器感染症にかかりやすい時期です。

それには、以下の理由があります。

①湿度の低下によって、ウィルスや細菌の空間浮遊時間が長くなる

風邪症候群はウィルスや細菌の感染が原因で発症します。

冬は湿度の低下により、ウィルスや細菌の含む水分量が低下してそれらが軽くなる為、長く空気中に漂流することができます。

その為、私たちの体内に入り込みやすくなるのです。

②湿度の低下によって、気道粘膜が乾燥し、ウィルスが入り込みやすくなる

体内に入り込んだウィルスや細菌は、通常鼻や喉の粘膜にある線毛の働きにより、体外に排出されます。

しかし、湿度が低下し鼻や喉が乾燥した状態では、線毛の働きが低下し、ウィルスや細菌をうまく体外に排出できなくなります。

冬の風邪対策は湿度管理がカギ

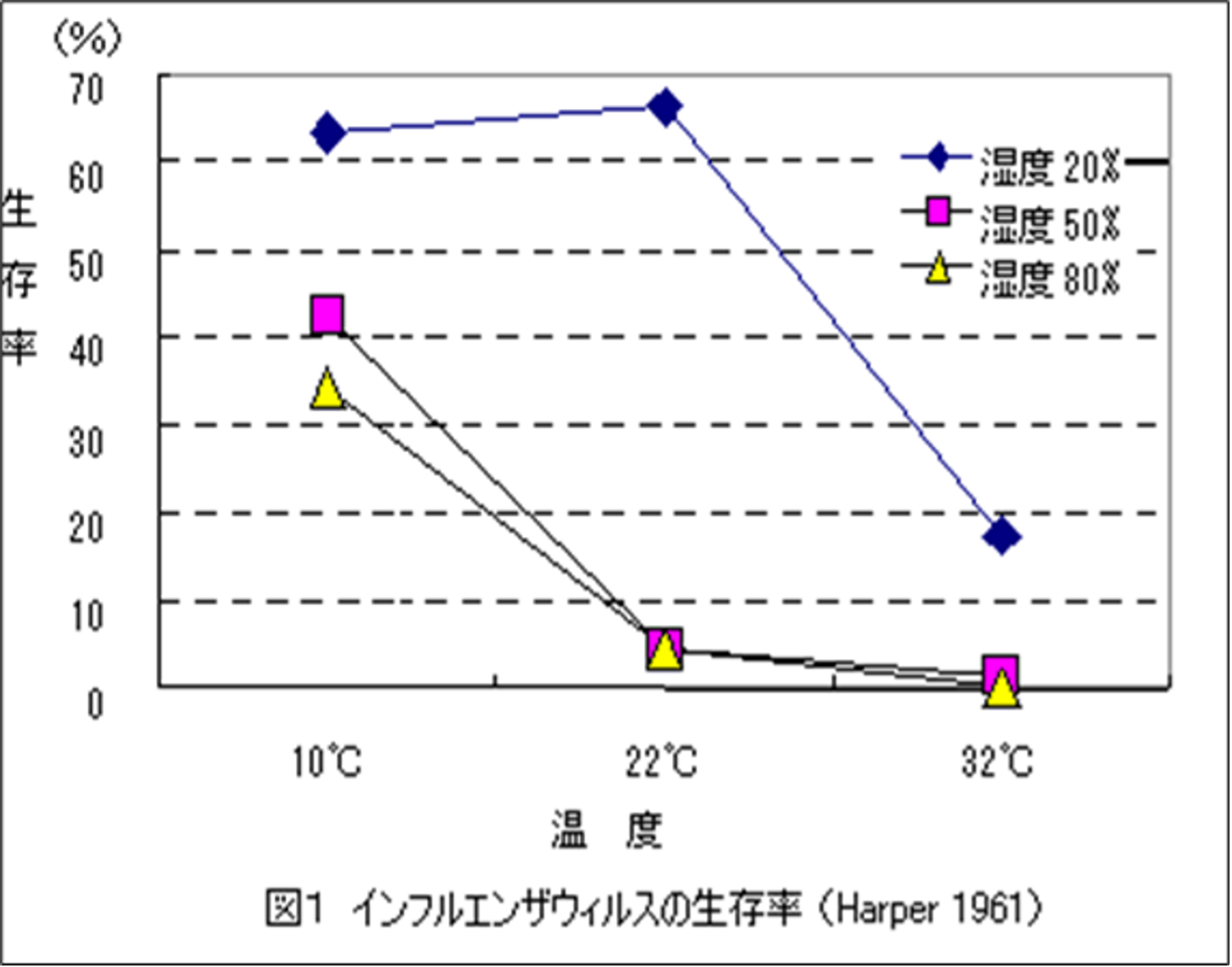

下の図はインフルエンザウィルスの6時間後の生存率と温度、湿度の関係を示したものです。

温度10℃、湿度20%の環境では、インフルエンザウィルスの6時間生存率は63%程度ですが、湿度を50%程度にあげると生存率は42%まで低下したという結果が出ています。

図:東京都健康安全研究センター

ウィルスの繁殖を防ぐためには、50~60%の湿度を保つようにしましょう。

空気は、温度が高くなるほど水分を多く含む性質がある為、夏は湿度が高いです。

冬に暖房を使用すると、空気が暖かくなるので、水分を含む容量は増えますが、空気中の水分量自体は変わらない為、喉や鼻の粘膜、皮膚等の水分が空気に奪われ、乾燥しやすくなります。

部屋に温湿度計を設置して、暖房を使用する際には加湿も一緒に行うことを心がけましょう。

また、冬場は喉の渇きを感じにくく、水分補給を怠りがちです。

水分補給は喉や鼻の粘膜をうるおしウイルスの侵入を防ぐと同時に、侵入したウイルスを痰や鼻水によって体外に排出する作用を助けます。

夏場と同様、意識して水分補給を行いましょう。

この機会に、自宅だけでなく事業所で防災の再確認をしてみましょう。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。