代表の稲田礼子です。

本コラムは、私が日頃の産業医活動の中で行なっている講話から、一部をご紹介するものです。健康経営※に取り組む皆様のお役に立ちますと幸いです。

今回は熱中症予防対策についてです。

熱中症の発生状況

昨年令和4年の職場における熱中症は、30人の方が亡くなられ、約827人が4日以上仕事を休むほどの症状をきたし、前年(令和3年)よりも50%近く増加している傾向が見られました。※1

近年の日本の夏は、猛暑や酷暑と言われるほど厳しい暑さに見舞われています。熱中症は誰にでも起こり得ること、手当が遅れると重症化して命に係わるケースもあることを理解し、職場における熱中症予防対策への取り組みを実施していただければと思います。

厚生労働省も、職場における熱中症予防対策を徹底するため、労働災害防止団体などと連携しSTOP!熱中症 クールワークキャンペーンを実施しています。特に梅雨明け後の7月は重点取り組み期間とされ、熱中症を予防することを目的とした指標である暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)において警戒~危険レベルの暑さとなる日が増えてきます。

熱中症はきちんと対策を行い、適切な処置を行えば、必ず防止、あるいは軽症で済ますことが出来る災害です。職場の皆さんが熱中症のリスクが高まることを認識して作業に取り掛かれるよう、早めの準備や予防対策を講じておくことが重要です。

暑さ指数

熱中症予防対策を講じるためには、暑さ指数(WBGT値)を測定することからはじめましょう。

JIS規格「JIS B 7922」に適合した暑さ指数計を準備し、各作業場所のWBGT値を計ります。

WBGT値は次式により算出されます。

①屋内、屋外で太陽照射のない場合(日かげ)

WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度

②屋外で太陽照射のある場合(日なた)

WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度

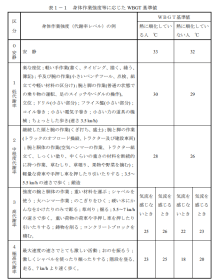

作業内容(身体作業強度)により熱中症のリスクとなるWBGT基準値は異なってきますので、以下の表1-1 身体作業強度等に応じたWBGT基準値を参考になさってください。

作業場所におけるWBGT値が、WBGT基準値を超えるおそれがある場合には、熱中症にかかる可能性が高くなり対策が必要です。

作業環境管理(WBGTの低減対策)

□冷房(スポットクーラー)や日よけの設置、ミストファンの活用など検討

□休憩場所の設置

涼しい休憩場所を設け、身体を適度に冷やすことが出来る物や設備(氷、冷たいおしぼり、シャワー等)を備え、飲料水、塩飴なども設置しましょう。

作業管理

□暑熱順化

暑さに慣れるまでの間は十分に休憩を取り、1~2週間程度かけて徐々に身体を慣らしましょう。特に、入職したての方は作業初日は身体への負担も大きく、長期休暇明けの方は数日でも暑い作業から離れると暑さへの慣れの効果はなくなってしまうため、特に注意が必要です。

暑熱への順化(暑さになれる)ことにより、2~3日で自律神経が変化し,少しの熱でも皮膚血管拡張反応が起き、発汗反応が起きやすくなります。4~5日で内分泌系(ホルモン系)が変化し、塩分の損失を抑える効果があり、汗がさらさらになって蒸発・気化しやすくなる効果がうまれ、体温上昇防止サイクルが強化され暑熱に強い身体へと変わっていきます。

暑熱への順化が出来ていない場合には、皮膚の血流量が増えにくく、汗で排出されるナトリウム量が多くなり、体温が上がりやすく、水分補給では体液量が回復しにくくなるため、熱中症になりやすいです。暑熱に慣れていない人が作業に入る場合には、無理をさせないこと、暑熱に慣れている人よりもこまめな休憩と熱を下げるためにも少し長めの休憩をとることが推奨されています。

暑熱への順化は日常生活の中でも無理のない範囲で汗をかくようにするトレーニングを数日から2週間続けることでも可能です。

□水分補給と塩分摂取

休憩時間だけでなく仕事中にも定期的に水分補給・塩分摂取をしましょう。喉が渇いてからでは遅く、作業者任せにせず、タイマーなどで水分補給時間を知らせるなどして水分補給しやすい環境を整えましょう。

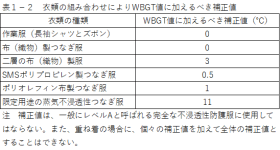

□透湿性・通気性の良い服や帽子を採用

熱を吸収する服装、保熱しやすい服装は避け、クールジャケットなどの、透湿性・通気性の良い服装を着用させてください。 直射日光下では、通気性の良い帽子(クールヘルメット)などを着用させてください。作業の特性により透湿性・通気性の良い服装の採用が難しい場合などは、下記衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値も参照ください。

健康診断結果に基づく対応

①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢などがあると熱中症にかかりやすくなります。

健康診断の結果、所見がある人はあらかじめ作業環境等を医師に伝え、就業上の配慮や制限等の意見を聴取して人員配置を行いましょう。

□日常の健康状態の確認

睡眠不足、体調不良、前日などの飲酒、朝食の未摂取、感冒などによる発熱、下痢などによる脱水などは、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあります。

作業開始前の健康確認、作業中の巡視などによって健康状況の確認をするようにしましょう。

□救急処置の手順や、緊急時の搬送を行う場合の連絡先などを周知しておきましょう。

□熱中症についての労働衛生管理

1)熱中症の症状 2)熱中症の予防方法 3)緊急時救急処置 4)熱中症の事例

について、労働者に対しあらかじめ労働衛生教育を行いましょう。

環境省では、例年、環境省熱中症予防情報サイトで暑さ指数(WBGT:湿球黒球温度)の予測値・実況値の情報提供をしており、令和4年、全国11都市(札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、大阪、広島、高知、福岡、鹿児島、那覇)において、日最高暑さ指数(WBGT)が25以上、28以上、31以上となった日数を5月~9月まで月ごとにまとめたデータが発表されています。

昨年は6月中旬ごろから6都市のWBGT平均値が25を超え始めており、6月下旬になるとWBGT平均値が28以上の日数が大半を占め、熱中症で救急搬送された人員数も急増していることが分かります。※2

最後に

今年2023年度の夏の天候はどのようになるかまだ分かりませんが、特に梅雨明け直後は気温の上昇が予想されるため早めの予防対策を準備していきましょう。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

参考: