代表の稲田礼子です。

本コラムは、私が日頃の産業医活動の中で行なっている講話から、一部をご紹介するものです。健康経営※に取り組む皆様のお役に立ちますと幸いです。

今回は、秋の健康診断に向けて、第4弾「肝機能」についてのお話です。

目次

1.肝機能について

肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、少々の障害では症状が起きません。

障害が進行しても自覚症状が出づらいため、異変に気が付いたときには時すでに遅し…というケースも。

2.肝臓悪化の流れ

肝臓の状態は、以下のような流れで悪化していきます。

①健康な肝臓

多少の障害に対しても、再生機能が働く。

②脂肪肝

肝細胞の30%以上に脂肪が溜まった状態。

メタボの合併も多く、放置すると肝炎に繋がる。初期段階では症状が現れず、気づきにくい。

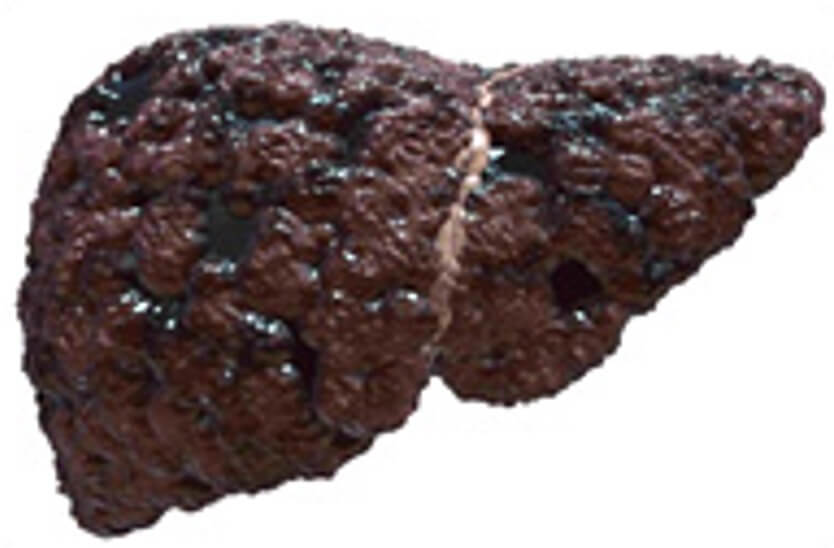

③肝硬変

肝臓病の最終段階。硬く小さく萎縮した状態。

吐血や腹水、黄疸といった症状が顕著に表れる。

ガン発生とも密接な関係。

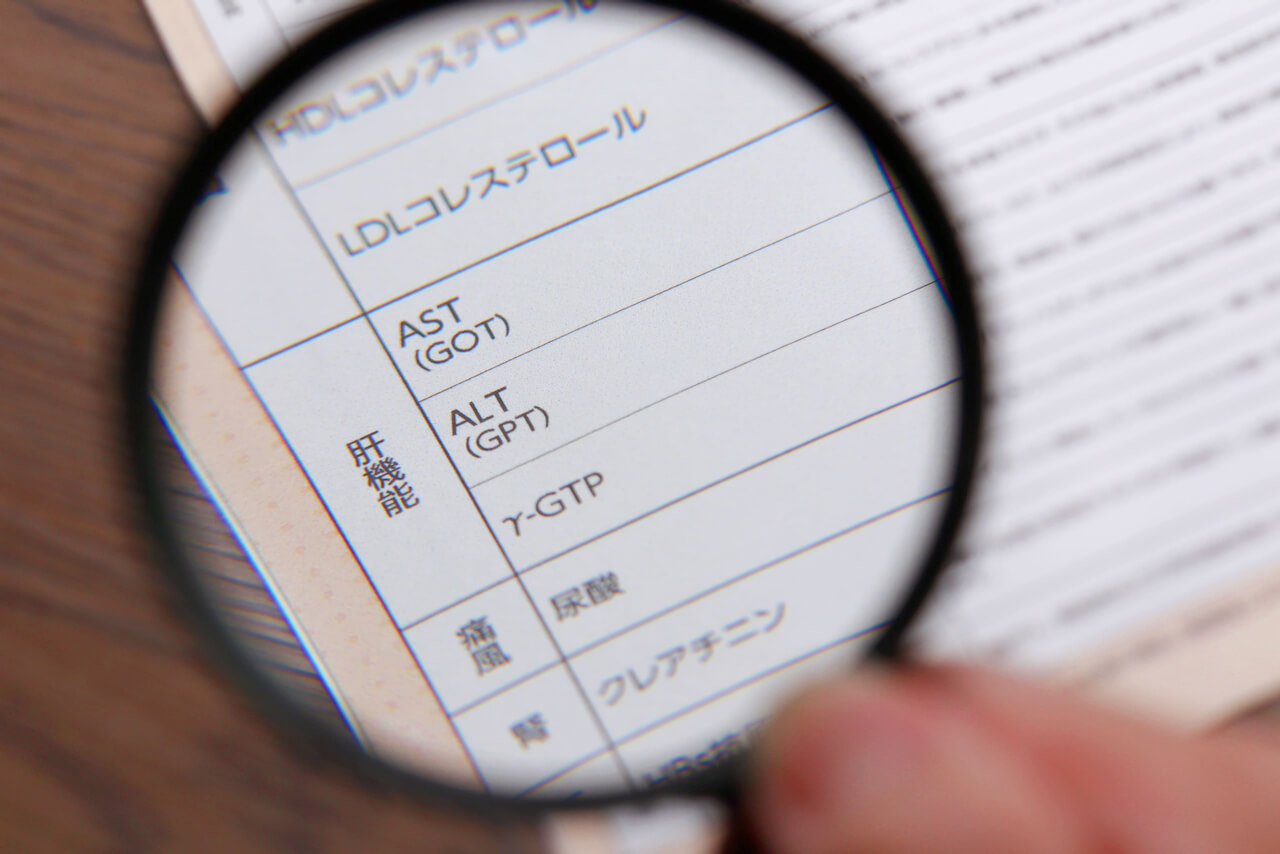

3.健康診断で自分の肝機能をチェックしよう

健康診断でわかる肝機能の指標は下の3つです。

①AST(GOT)基準値 30以下

②ALT(GPT)基準値 30以下

③γ –GTP 基準値 男性 50以下 女性 30以下

4.肝臓病の予防・改善策

肝臓病の原因は主にウィルス、アルコール、肥満です。

生活習慣が原因の場合、肝臓病予防・改善には「食事」「運動」「飲酒」の見直しが有効とされています。

お酒を飲む人は、1日の量はほどほどに(缶ビールであれば1日500mlまで)、休肝日を設けましょう。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 関連する以前の記事はこちら秋の健康診断に向けて 第4弾「肝機能」(産業衛生講話シリーズ) […]