代表の稲田礼子です。

本コラムは、私が日頃の産業医活動の中で行なっている講話から、一部をご紹介するものです。

健康経営※に取り組む皆様のお役に立ちますと幸いです。

事業所内で突然人が倒れ、AEDの使用が必要となった際、事業所で迅速な対応ができるでしょうか?

我が国の救急車の到着までの所要時間は令和2年度時点で約8.9分といわれており、年々緩やかに延伸している傾向にあります*¹。

救急車が到着したとしても、救急隊員が傷病者に処置を行うまでにさらに時間を要します。

しかし、救命措置は時間との闘いです。

心臓停止後5分を超えると脳に障害が残る可能性が著しく高まります*²。

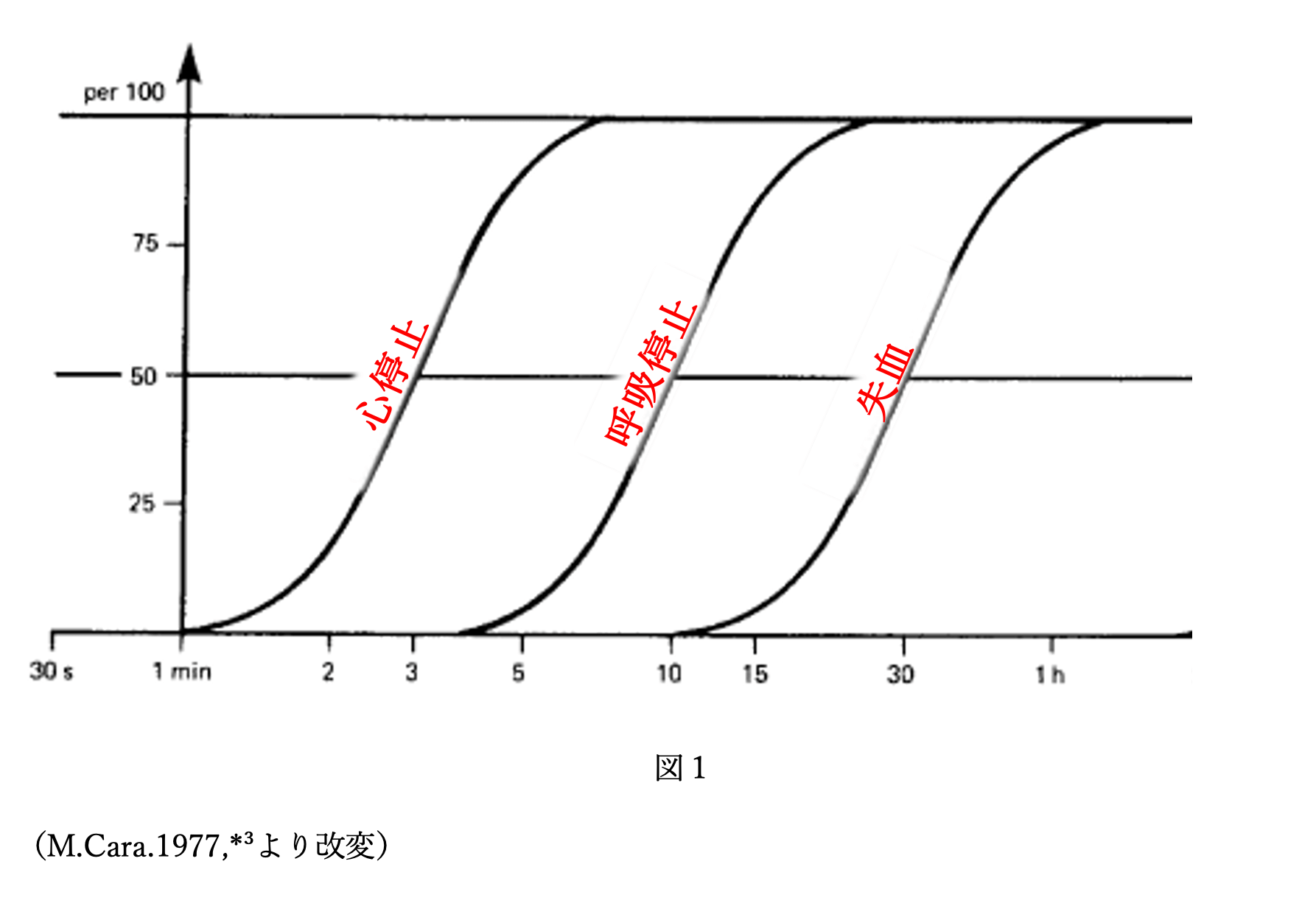

同様のことを示した図として、カーラーの救命曲線があります(図1)。

心肺停止後に何もしなかった場合、約3分で死亡率が50%まで高まり、5分を過ぎると死亡率が著しく高まります。

これらの点から、心肺停止後に何もしなかった場合、救急車が到着し救命措置を行ってもその後の死亡率は非常に高く、同様に後遺症のリスクも高いと考えられます。

では、人が倒れた際、バイスタンダー(倒れた場に居合わせた人)が救命措置を行うことはどの程度効果的なのでしょうか。

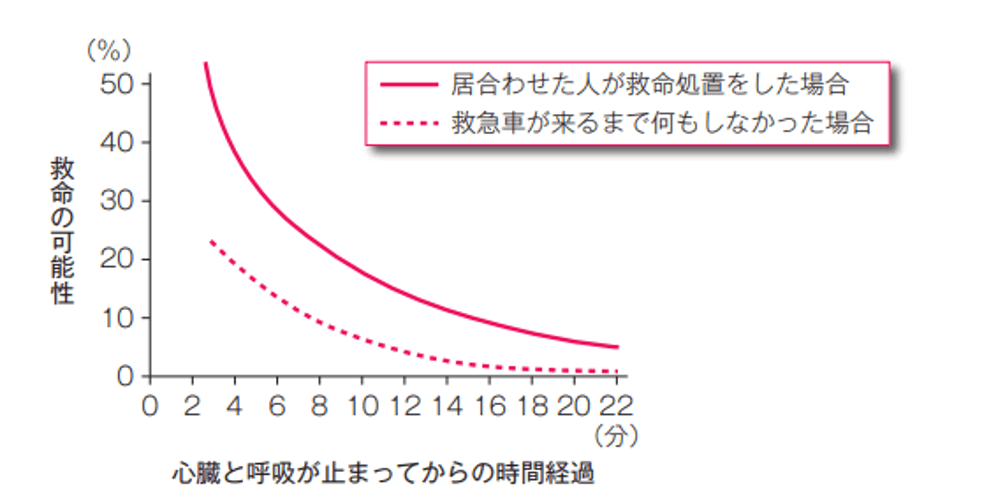

図2は心肺停止状態からの時間経過と救命率を表した図です。この図では、救急車の到着までに救命措置がなされることで、救命の可能性が2倍程度高まることが示されています。

(日本救急医療財団心肺蘇生法委員会 「救急蘇生法の指針 2020*²より引用)

また、バイスタンダーが救命措置を行うことによって、傷病者の1か月後の社会復帰率も3倍近く高まるといわれています*⁴。

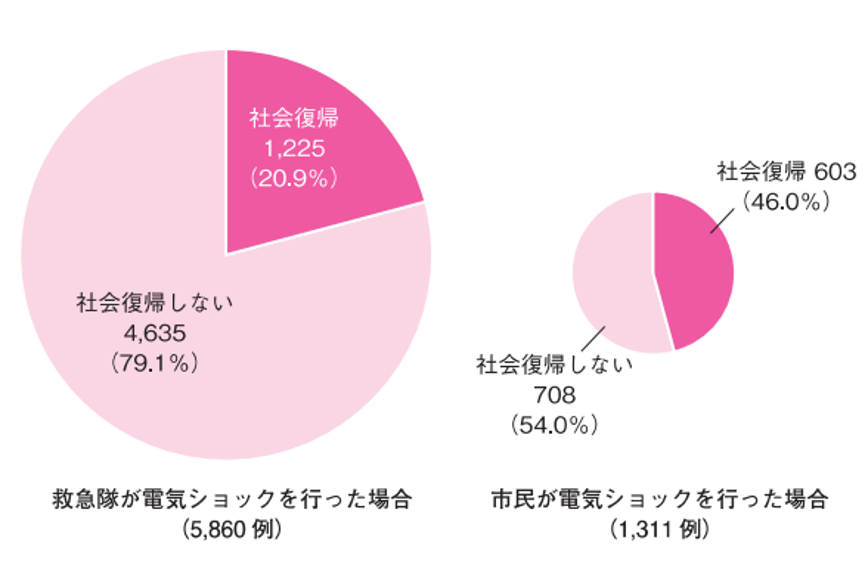

さらに心肺停止時、救急隊の到着までに電気ショックが実施された場合は、そうでない時と比べて、社会復帰率が2倍以上高まることが報告されています*⁴(図3)。

これらの結果から、救急車の到着までにバイスタンダーが適切な救命措置を取り、救急隊につなぐことが傷病者救命の鍵であり、同時にその後の社会復帰にもつながっていることがわかります。

しかし、救急救命が必要な場面はいつ起こるかわかりません。いざという時、適切な救命措置を取るには、日頃から救急対応時に備えておくことが重要です。

弊社でも迅速な救命措置の実施のために日頃からの備えが必要であることを再認するような出来事がありました。

弊社の産業医契約先事業所で、迅速な救命措置の実施を行うため、衛生委員会にて審議を重ね、AEDを警備室ではなく、作業場所に近いところに位置を変更しました。

その約2カ月後、事業所内で救命措置が必要な事態が発生しましたが、AEDの設置位置の変更と救命に対する職場教育が功を奏し、発見から数分程度で迅速な救命措置を行うことができました。

救命措置を受けた人は社会復帰が可能なまでに回復しました。

この案件は、その方の救命ができたことが良かっただけでなく、所轄消防署から表彰いただいたこともあり、関わった従業員や産業保健スタッフ、事業所全体の励みに繋がるものとなりました。

上記のような救命措置が必要になる場面は多くはありませんが、いつ起こるかわかりません。こうした場面で迅速かつ適切な対応ができるよう、事業所全体で日頃から救急措置について検討してみてはいかがでしょうか。

引用・参考URL

*¹総務省 「「令和3年版 救急・救助の現況」の公表」

*²MSDマニュアル家庭版 「心停止」

*³M.Cara, 1981, Tentative classification of emergency situation, Planning and Organization of Emergency Medical Services.

*⁴日本救急医療財団心肺蘇生法委員会 「救急蘇生法の指針 2020」

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。